昨日(6月30日)の国内での新型コロナウイルス感染者が138人になったとのことで、自粛緩和が進むとやはり感染者が増加するようです。経済活動の自粛が世界的に困難な状況になりつつあることから、日本でも医療崩壊にならない程度の感染にとどめる努力をしながら「ウイルスとの共存戦略」を考えなければならない事態になりつつあると感じています。

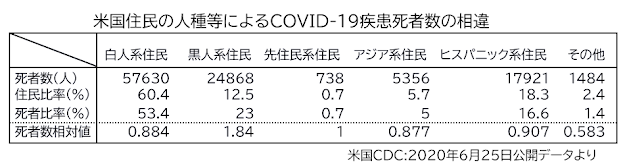

日本や韓国、タイなどアジア諸国の新型コロナウイルスに対する感染者数や死亡者数は欧米に比べ明らかに少ないことから、それがアジア系民族の遺伝的な特性によるものかどうかに関心が寄せられています。そこで、最も感染者が多くかつ多様な人種構成からなる米国のデータ1)を検索・解析したところ、感染に伴う死亡者数の比率はアジア系やヒスパニック系の住民は白人とほぼ同程度でした。黒人の死亡者が明らかに多いので遺伝的要因を捨てきれないのですが、欧米に比べアジア諸国での死亡者が少ない根拠として遺伝的要因を取り上げるのは難しいように思われます。

やはりそれぞれの地域住民の生活習慣や意識の持ち方が感染率等に大きく影響しているのでしょう。今後、食事についても注目したいと思っています。

10万人を超える死者数が出ている米国のデータによると、0歳から中学生くらいまでの死亡者はわずか26人で全体の0.025%のようです。一方、65歳以上の高齢者は死亡者全体の80.7%を占めており、どの病気もそうですが、加齢に伴い自然免疫系が低下した高齢者は特に感染に注意しつつ健康的な生活を送るよう心がける必要があるようです。

今日、たまたま「AI崩壊」をビデオで見ました。偶然です。「AIは人間を選別するようになるのだろうか」がテーマでした。医療崩壊による治療の優先順位の決定が頭をよぎりました。崩壊しないように協力する揺れない心が大切です。

パンデミックを収束させるため、ワクチンや医薬品等の開発に向けた新型コロナウイルスのヒト細胞への侵入機構に関する研究が活発に行われています。米国科学アカデミー紀要(PNAS)が5月26日に公表した論文2)では、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質表面に存在するACE2結合サイトの活性化に、タンパク質分解酵素のフーリンが関与することを見出したとしています。

新型コロナいうルスが宿主細胞に侵入するための疎水性鎖を露出させる作用を持つTMPRSS2とともにもう一つのプロテアーゼが重要な役割を果たしているようなので、これらプロテアーゼの阻害物質3)などに対する興味が湧いてきます。

参考)

1)米国CDC : Provisional Death Counts for Coronavirus Disease (COVID-19): Weekly State-Specific Data Updates.

2)Jian Shang et al.: Cell entry mechanisms of SARS-CoV-2, PNAS, 117(21), 11727-11734 (2020)

3)B. Robson: COVID-19 Coronavirus spike protein analysis for synthetic vaccines, a peptidomimetic antagonist, and therapeutic drugs, and analysis of a proposed achilles’ heel conserved region to minimize probability of escape mutations and drug resistance. Computers in Biology and Medicine 121(2020) 103749